Эксперты прокомментировали обстановку в экономическом и энергетическом секторе Украины.

1. Каковы, по Вашему мнению, последствия решения Стокгольмского арбитража для газовых отношений Украины и России?

Алексей Белогорьев, заместитель директора по энергетическому направлению фонда «Институт энергетики и финансов»

Решения по контрактам на поставку и транзиту стоит рассматривать отдельно. В части контракта на поставку газа арбитраж вполне справился со своей основной задачей – урегулировать спор, сбалансировав интересы сторон. В заявлениях сторон почти ничего не говорится о том, чем Стокгольмский арбитраж обосновывает свое решение. Оценочно можно выделить восемь основных причин:

· позиция «Нафтогаз Украины» отвечала общим рыночным тенденциям, наблюдаемым в последние годы на европейском рынке газа (переход к спотовому ценообразованию, повышение требований к гибкости долгосрочных контрактов, активное использование механизма реэкспорта газа);

· резкое снижение внутреннего потребления газа на Украине в 2014–2016 гг., кардинально уменьшившее ее потребности в импорте газа, что действительно можно рассматривать в качестве принципиального изменения рыночных условий, согласно п. 4.4 контракта;

· фактическая приостановка исполнения контракта на поставку газа обеими сторонами с 26 ноября 2015 г. по настоящее время, а также в период с 16 июня по 8 декабря 2014 г.;

· прецедентный отказ со стороны «Газпрома» применять принцип «бери или плати» при поставках российского газа на Украину в I, II и IV кварталах 2015 г. и в I квартале 2016 г.;

· прецедентный пересмотр самим ПАО «Газпром» во внесудебном порядке условий долгосрочных контрактов со своими потребителями в Европе (E.On Ruhrgas, GDF Suez, Eni и др.) в период 2009–2016 гг., включая неиспользование им штрафных санкций за невыполнения условия «бери или плати» и изменение формулы ценообразования с частичной привязкой к спотовым котировкам;

· наличие косвенного судебного прецедента по неприменению условия «бери или плати» в контракте ООО «Газпром экспорт» с RWE Transgas*;

· отказ признавать обоснованность односторонней денонсации Россией 2 апреля 2014 г. Харьковских соглашений от 21 апреля 2010 г.* в части аннулирования с 1 апреля 2014 г. скидки к цене российского газа в размере 100 долл. за 1 тыс. куб. м, по причине непризнания на международном уровне вхождения г. Севастополь и Республики Крым в состав России;

· намеренная политизация исковых требований сторон на фоне кризиса в двусторонних отношениях России и ЕС.

Как видно из этого перечня, если не считать последние две причины, решение арбитража по контракту на поставку газа исходило из вполне объективных обстоятельств. Безусловно, «Газпром» ждал более выгодного для себя исхода. Но миссия арбитражного суда все же отлична от миссии обычного суда с она состоит не в том, чтобы, установив правду, наказать виновного, а в том, чтобы, установив правду, примирить спорящие стороны. То, что обе компании приняли решение и собирались с 1 марта 2018 г. возобновить действие контракта, говорит о том, что эта миссия была достигнута.

При этом попутно арбитраж нанес заметный ущерб самому институту долгосрочных контрактов на поставку газа. Его подход к контрактным условиям, прямо скажем, вольный. Если это решение будет использовано в дальнейшем как судебный прецедент (чего исключить нельзя), то изменением «рыночных условий» можно будет оправдать пересмотр практически любых обязательств сторон. Это расходится со всей предшествующей европейской практикой, в том числе судебной.

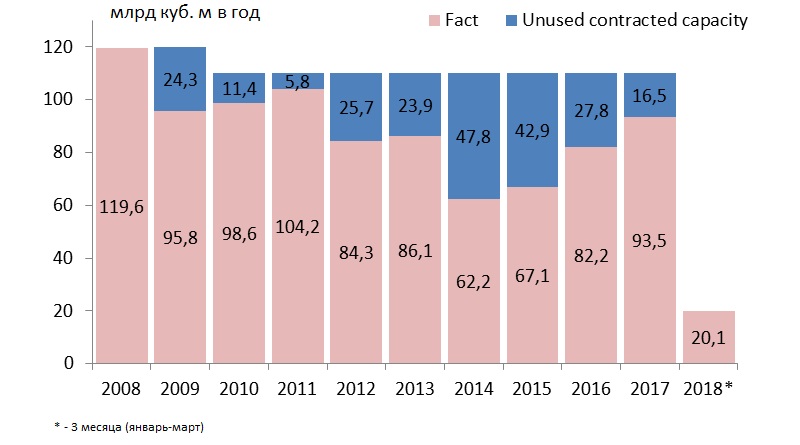

На фоне сбалансированного решения по контракту на поставку все ожидали аналогичного решения по контракту на транзит газа. Тем более, что с юридической точки зрения исковые требования «Нафтогаза» были весьма сомнительны – в самом контракте не были зафиксированы штрафные санкции для «Газпрома» за транспортировку менее 110 млрд куб. м в год (плановый уровень для периода 2010–2019 гг.) (рис. 1.).

Однако суд неожиданно для многих пошел по пути «двойных стандартов» и принял решение прямо противоположное по логике его же собственному решению по контракту на поставку. Если условие «бери или плати» для поставки газа суд посчитал несущественным, хотя это условие было обременено конкретными штрафными санкциями, то условие «качай или плати», не предусматривающего обязательства по его исполнению, для транзита газа он посчитал важным.

Источник: ФИЭФ по данным Службы государственной статистики Украины и НАК «Нафтогаз Украины»

Рис. 1. Транзит российского газа через территорию Украины

К сожалению, приходится констатировать, то решение по контракту на транзит было принято судом, исходя не из обстоятельств дела, а из политических мотивов. И именно это решение в силу своего очевидного неправового характера послужило причиной (а не только поводом) к разрыву контрактных отношений в марте 2018 г. Т. е. арбитраж вместо того, чтобы примирить стороны, сам спровоцировал разрастание конфликта.

Михаил Кривогуз, ведущий научный сотрудник сектора «Россия и новые государства Евразии»,сотрудник подразделения «Центр постсоветских исследований» ИМЭМО РАН

C июня 2014 г. в Стокгольмском арбитражном суде продолжается спор ОАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз». Стороны защищают свои интересы в двух областях: требования по цене и объёмам поставок природного газа и условия и тарифы на транзит российского газа через территорию Украины. В декабре 2017 г. суд частично удовлетворил требования Газпрома: обязал «Нафтогаз» выплатить российской компании 2 млрд долл. за поставленный газ и проценты за просрочку платежей. Суд снизил обязательный годовой объём закупок Украиной российского газа с 52 до 5 млрд куб. м, принцип «бери или плати» остался в силе.

28 февраля 2018 г. Стокгольмский арбитраж частично удовлетворил и претензии «Нафтогаза». Он обязал Газпром выплатить украинской компании 4,63 млрд долл. заневыполнение договорных объёмов транзита газа через Украину. С учётом предыдущего решения суда Газпром должен «Нафтогазу» 2,56 млрд долл. Пени за неуплату составляют 526 тыс. долл. в сутки.

Руководство Газпрома не согласилось с этим решением, посчитав его ассиметричным и наносящим ущерб компании. Апелляционный суд Стокгольма в декабре прошлого года в своём предыдущем решении не стал штрафовать Киев за недобор контрактных объёмов газа, сославшись на «резкое ухудшение экономики Украины». Газпрому же были вменены штрафные санкции за недопоставку договорных объёмов транзита газа. В результате представители Газпрома обжаловали это решение.

Кроме того, руководство российской госкомпании заявило о прекращении поставок газа на Украину (предоплата возвращена) и начале расторжения двух контрактов по поставке и по транзиту газа, заключённых в январе 2009 г. Согласно заявлению А. Миллера, решение Арбитража существенно нарушило баланс интересов сторон и продолжение действия контрактов на поставку и на транзит газа в такой ситуации является невыгодным и экономически нецелесообразным.

По мнению специалистов, процедура расторжения контрактов может занять до двух лет, при том, что срок окончания этих контрактов – 10.00 по Москве 1 января 2020 г. В ответ на эти действия Газпрома, украинская сторона начала осуществлять наложение ареста на активы российской компании на территории Украины и других государств. Между Россией и Украиной началась «четвёртая газовая война». Правда, остаются варианты решения проблемы путём переговоров.

Артём Пылин, заведующий сектором двусторонних отношений России и стран-соседей Института экономики РАН

Последствия решения Стокгольмского арбитража (по транзитному контракту, вынесенному 28 февраля) для газовых отношений Украины и России будут носить скорее неоднозначный характер. С одной стороны, это решение оказалось для «Газпрома» весьма неприятным ввиду возникших финансовых обязательств на сумму 2,56 млрд долл. перед украинским контрагентом. В результате было заявлено, что российская компания будет расторгать контракты с украинским «Нафтогазом» на поставку и транзит природного газа, и 20 апреля было подано соответствующее заявление в арбитраж. При этом новые судебные разбирательства могут продлится 1,5-2 года, тогда как действующие контракты истекают в декабре 2019 года. Ранее в марте «Газпром» отказался от поставок газа на Украину ввиду отсутствия допсоглашения к действующим контрактам.

С другой стороны, сохранение газового транзита через Украину является одним из основных условий реализации «Северного потока – 2», на чем настаивают европейские партнеры. Новые судебные разбирательства между «Газпромом» и «Нафтогазом» относительно возможного расторжения действующих контрактов будут своеобразным фоном ведения переговоров относительно будущих поставок и транзита газа по территории Украины после 2019 года. Скорее всего, стороны будут стремится к тому, чтобы занять более выгодную переговорную позицию при заключении новых контрактов. После запуска проектов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток» сохранение украинского транзита возможно, что в целом отвечает интересам сторон. Однако главная проблема будет заключаться в определении объемов такого транзита, которые очевидно будут значительно меньше прежних.

Александр Дудчак, экономист

Газовые двусторонние отношения всегда были источником повышенной напряженности между Россией и Украиной. Особенно, когда к власти приходили так называемые «евроинтеграторы» и забывали об объективных интересах украинского государства и его народа. Западные судебные инстанции далеко не всегда придерживаются буквы закона в своих решениях, и исходят из «политической целесообразности» коллективного Запада, подыгрывая Украине и подстрекая ее к агрессивным и невыгодным самой Украине действиям. Благодаря этому, украино-российские газовые отношения могут свернуться к минимуму. И эта проблема уже сейчас отражается на благосостоянии населения, на эффективности и конкурентоспособности многих отраслей –энергетики, сельского хозяйства, химической промышленности, пищевой промышленности и пр. В данном случае Стокгольмский арбитраж сыграл злую шутку, откровенно выступив на стороне «Нафтогаза». Такая «победа» стимулирует к решительным и принципиальным действиям российскую сторону, и к более жесткой позиции в преддверии окончания действия соглашений о транзите. В результате убытки от потери выручки за транзит и постоянной переплаты за газ из Европы могут стать очередным серьезным ударом по экономике Украины.

2. Как Вы считаете, какова перспектива украинской газотранспортной системы (ГТС) в случае введения в эксплуатацию «Северного потока – 2»?

Алексей Белогорьев, заместитель директора по энергетическому направлению фонда «Институт энергетики и финансов»

Транзит российского газа через Украину в любом случае сохранится. Но изменится функция украинской ГТС. Если сейчас она выступает основным коридором поставок российского газа в страны Юго-Восточной, Восточной и Центральной Европы, а также в Италию, то с 2020 г. будет играть роль комплекса резервных мощностей для покрытия спроса в пиковые периоды, а также для перенаправления поставок в случае плановых ремонтов или аварий на других направлениях. Не следует игнорировать значимость этой роли: резервирование мощностей (как газопроводов, так и ПХГ) – важный элемент надежности энергоснабжения. Однако и экономическое, и геополитическое значение этой роли несравнимо меньше по сравнению с той, которую играет украинский транзит сегодня.

В качестве основного коридора поставок российского газа украинская ГТС сохранит свое значение после 2020 г. для Молдавии, Словакии, Венгрии и Румынии. А в случае, если не будет построена вторая очередь «Турецкого потока» или же она пойдет через Грецию в южную Италию (решение не принято), то также – для Болгарии, Сербии, Македонии и Боснии и Герцеговины. Частично украинская ГТС может также использоваться для поставок газа в Турцию и на австрийский газотранспортный хаб Баумгартен. Но в обоих случаях, скорее всего, именно в периоды пикового спроса.

В целом устойчивая величина транзита может составить, по моей оценке, около 25 млрд куб. м в год, из них около 10 млрд куб. м в год – по Трансбалканскому газопроводу. Т.е. на весь западный коридор придется около 15 млрд куб. м. Резервирование мощностей может быть оценено примерно в ту же величину, но здесь необходима поправка на использование ПХГ (они сосредоточены на западной оконечности ГТС).

Таким образом, востребованы (с учетом резервирования) окажутся Трансбалканский газопровод в объёме около 15 млрд куб. м в год и один из трех существующих западных газопроводов – вероятнее всего, в виде соединения систем Уренгой-Помары-Ужгород и «Прогресс» в объёме около 30 млрд куб. м в год. Иными словами, речь идет о сохранении только четверти от текущей номинальной мощности на выходе из Украинской ГТС (по небесспорным заверениям «Нафтогаза», она все еще составляет 178,5 млрд куб. м в год).

Михаил Кривогуз, ведущий научный сотрудник сектора «Россия и новые государства Евразии»,сотрудник подразделения «Центр постсоветских исследований» ИМЭМО РАН

Украина крайне заинтересована в сохранении транзита российского газа, который приносит ей ежегодно 3 млрд долл. США, что эквивалентно 3% ВВП. В 2016 – 2017 гг. объёмы транзита российского газа через территорию Украины увеличились в соответствии с ростом спроса на газ в европейских странах. Поэтому украинские политические деятели и пропагандисты делают всё возможное для срыва строительства проектов «Северный поток – 2» и «Турецкий поток». «Северный поток – 2» объявлен угрозой для стратегической стабильности в Европе. В этом их поддерживают власти Польши, США, балтийских государств и ряда других. США особенно заинтересованы в продвижении своего сжиженного газа на европейский рынок.

В апреле 2017 г. дочерняя компания Газпрома NordStream 2 AG подписала с пятью европейскими компаниями соглашения о финансировании строительства газопровода «Северный поток – 2», которое должно начаться в текущем году. Кроме того к 2020 г. должно быть принято решение по режиму использования газопровода Opal.

По заявлению руководства Газпрома, после введение в действие газопровода «Северный поток – 2» и «Турецкий поток», будут сохранены минимальные объёмы транзита российского газа через Украину – 10–15 млрд куб. м в год (в 2016 г. – 82 млрд, в 2017 – 93 млрд). Через газотранспортную систему Украины газ будет поставляться в Румынию, Венгрию, Словакию и Болгарию (приблизительно 15 млрд куб. м в 2017 г.).

Однако такое положение не устраивает руководство «Нафтогаз» а, по мнению которого, экономически целесообразный объём транзита российского газа через Украину – не менее 40 млрд куб. м.

Артём Пылин, заведующий сектором двусторонних отношений России и стран-соседей Института экономики РАН

Перспективы украинской ГТС в случае введения в эксплуатацию «Северного потока – 2» будут во многом определяться возможностями ее дальнейшего использования и технологической модернизации. Значительное сокращение объемов транзита российского газа после 2019 года может существенно осложнить возможности ее эксплуатации, ухудшить и без того плачевное техническое состояние этой системы. На модернизацию украинской ГТС требуются значительные финансовые ресурсы, привлечь которые будет весьма проблематично после значительного снижения ее транзитного потенциала и, как следствие, инвестиционной привлекательности для иностранных инвесторов.

Александр Дудчак, экономист

Россия всегда проводила взвешенную и прагматичную политику в отношении транзита газа через территорию Украины. Судьба украинской ГТС, в принципе, в руках украинских властей. Но, скорее всего уже не этих – нынешние уж через чур глубоко «полезли в бутылку». Если в будущем украинские власти сумеют избавить свою экономику от чрезмерной политизации, то возможно и украинская ГТС еще послужит. Могут и не успеть – к тому времени ГТС может быть доведена до состояния, при котором необходимы будут колоссальные затраты на ее восстановление. Еще до майдана затраты на ремонт и модернизацию оценивались в более чем 4 млрд. долл. Таких денег Киев не имеет, и инвесторов с введением в строй «Северного потока – 2» не найдет. Нестабильность и туманное будущее самой Украины только усугубляет ситуацию.

3. Каково, по Вашему мнению, влияние политических факторов на энергетическую политику Украины, России и Евросоюза?

Алексей Белогорьев, заместитель директора по энергетическому направлению фонда «Институт энергетики и финансов»

Это влияние многогранно, но неравномерно. Сама по себе государственная энергетическая политика – это и есть политический фактор. Вопрос не в том, проводится ли такая политика (она всегда проводится), эффективна ли она и пр., а в том, какие цели она преследует. В нормальной ситуации – это экономические цели (прежде всего, повышение экономической эффективности собственного ТЭК). Область ненормального – это, когда сами цели приобретают политическую окраску, например, оказание геополитического давления или, наоборот, поддержки с использованием поставок энергоносителей.

Характерно, что российско-европейские отношения в сфере торговли нефтью, нефтепродуктами, углем и даже электроэнергией (если не считать позиции прибалтийских стран по БРЭЛЛ), в целом деполитизированы. О них не пишут на страницах газет, потому что не о чем писать. Это бизнес, никакой политики. Крайне политизированы только отношения в газовой сфере, в чем виноваты, на мой взгляд, обе стороны. И эта политизированность сильно мешает бизнесу.

Что касается Украины, то, к сожалению, все экономические отношения с Россией, в том числе в сфере поставок энергоресурсов, украинская политическая элита рассматривает с позиции геополитической целесообразности и рисков. Любые энергетические отношения двух стран поэтому заведомо политизированы. Здесь вообще не осталось место бизнесу, во всяком случае на том уровне, который интересует СМИ.

Михаил Кривогуз, ведущий научный сотрудник сектора «Россия и новые государства Евразии»,сотрудник подразделения «Центр постсоветских исследований» ИМЭМО РАН

По нашему мнению, любые отношения в сфере поставок энергетического сырья в той или иной степени политизированы. Особенно это характерно для отношений между РФ и Украиной в газовой сфере после смены власти в Киеве в феврале 2014 г. Вероятно, что санкционное давление США на проекты новых российских экспортных газопроводов, преследующее как политические, так и экономические цели, будет сохраняться вне зависимости от размеров транзита российского газа через украинскую территорию.

Артём Пылин, заведующий сектором двусторонних отношений России и стран-соседей Института экономики РАН

Политические факторы играют важную роль в реализации энергетической политики указанных сторон. Украина стремится сохранить транзит по своей территории не только по экономическим причинам (транспортировка российского газа дает Украине до 3 млрд долл. в год), но с и целью сохранения рычагов политического воздействия на российскую сторону. Евросоюз стремится оказать политическую поддержку Украине как в части выполнения решений Стокгольмского арбитража, так и в проведении переговоров по транзиту газа после завершения действующих соглашений между «Газпромом» и «Нафтогазом». Это связано с тем, что ЕС заинтересован в диверсификации маршрутов поставок природного газа, в том числе путем сохранения альтернативных «Северному потоку» путей транспортировки. Россия же также стремится снизить высокие, в том числе геополитические, риски транзита своих углеводородов по территории Украины, отношения с которой в последние годы резко ухудшились.

Александр Дудчак, экономист

Политическая составляющая зашкаливает. К сожалению, взаимовыгодное сотрудничество не является главной целью Евросоюза в отношениях с Россией. ЕС постоянно, но безуспешно пытается диктовать свою волю. Точнее, даже не свою, а навязанную из-за океана. Это проявляется и в энергетической сфере. На Западе хотели бы видеть Россию сырьевым придатком, не имеющим права голоса, и воспринимающим требования ЕС, как руководство к действию. Именно, таким придатком для ЕС уже стала Украина, и такое положение страны закреплено в Соглашении об ассоциации и ЗСТ Украины и ЕС. И в отношениях с РФ Украина превратилась лишь в ретранслятора антироссйской политики Брюсселя и Вашингтона.

* Дело о поставках российского газа в Чехию в 2008–2011 гг. по контракту от 15 октября 1998 г. Оно слушалось в Венском арбитражном суде и было завершено в октябре 2012 г. Причина неприменения условия «бери или плати» в этом случае была связана с прямыми поставками российского газа на рынок Чехии в обход RWE Transgas, что не позволило последней отобрать газ в нужном объеме. Таким образом, напрямую к иску «ПАО «Газпром» к НАК «Нафтогаз Украины» этот случай не применим. Однако именно юридический консультант RWE Transgas – норвежская Wikborg Rein представляла интересы НАК «Нафтогаз Украины» в иске по контракту на поставку газа.

* В рамках исполнения Харьковских соглашений 21 апреля 2010 г. было подписано дополнение к контракту от 19 января 2009 г., предусматривавшее снижение цен на газ на величину снижения экспортной пошлины

при поставках газа на Украину, которая устанавливается Правительством России.